MATLAB实现有杆抽油系统的数学建模及诊断 毕业论文+源码

题 目 有杆抽油系统的数学建模及诊断

摘 要:

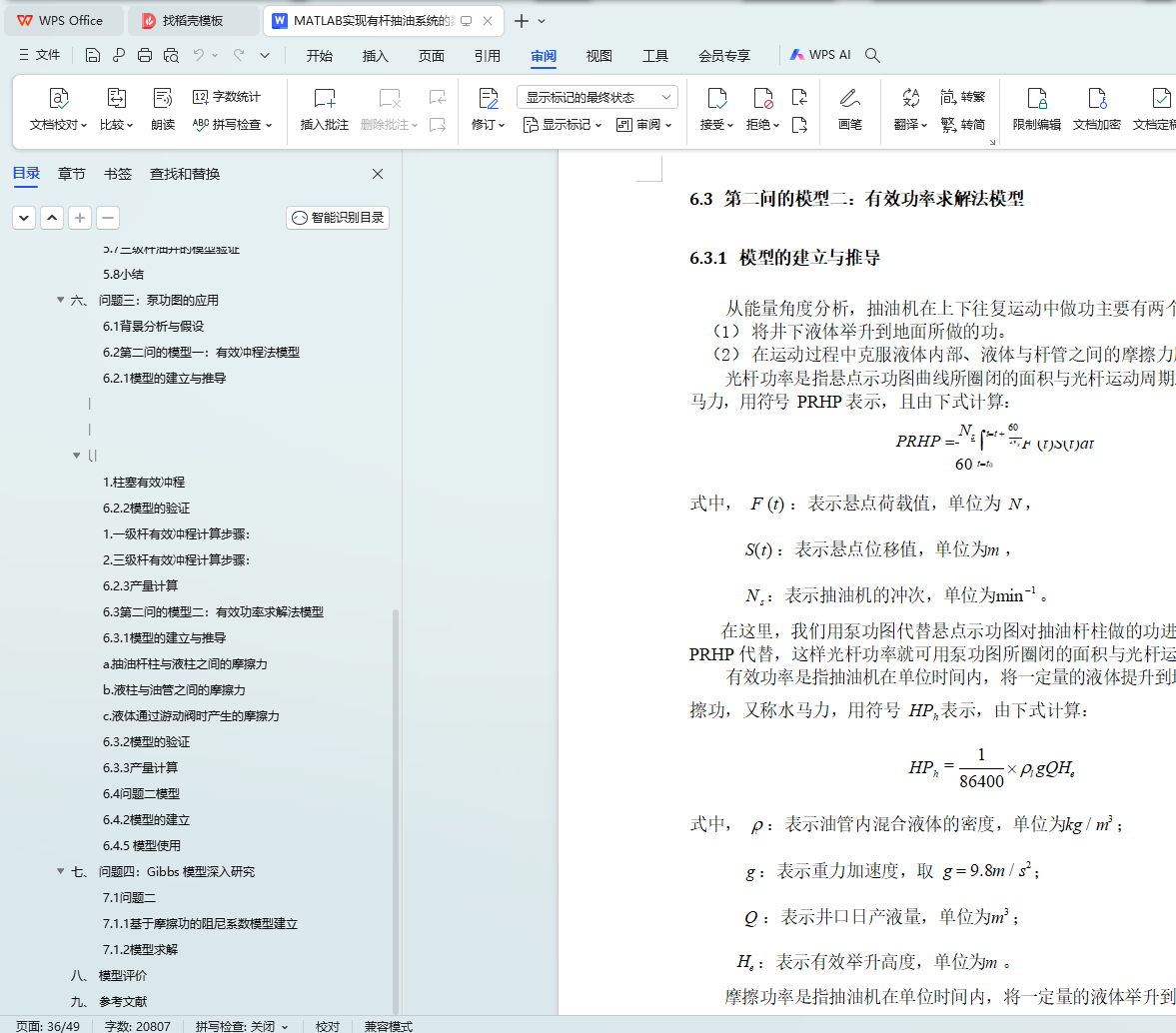

本文以有杆抽油系统为对象,分别对光杆悬点运动规律,泵功图 Gibbs 模型计算,泵功图实际应用和 Gibbs 模型修正进行了详细地推导,研究和实现,并相应地得出了一些明确的重要结论和结果。

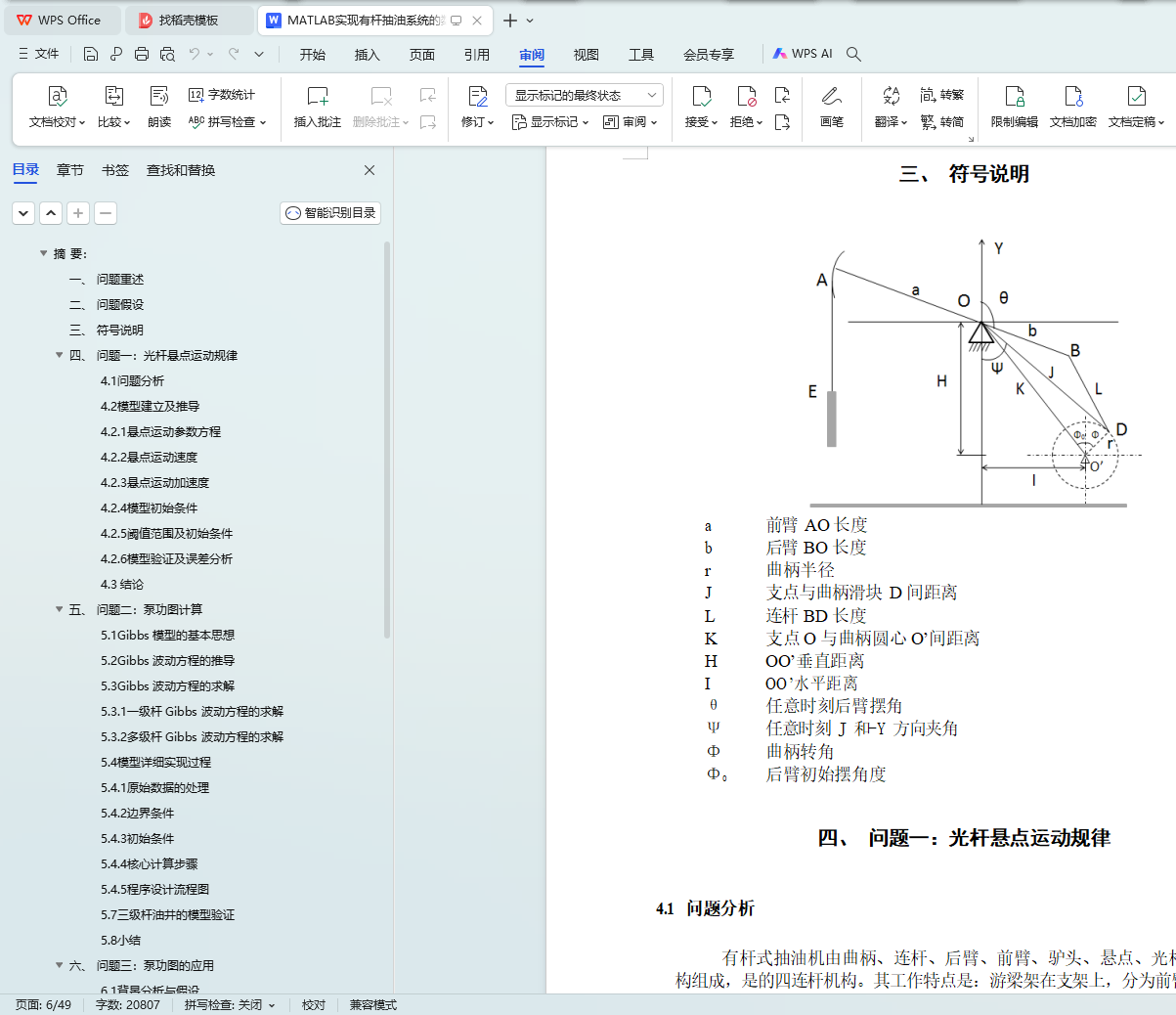

问题一:根据有杆抽油机四连杆机构的结构关系和运动方程特点,用图解法分析建立后臂摆动方程,由该方程得出了前、后臂摆角的变化规律及悬点运动的位移、速度、加速度的计算模型,从而给出了求悬点运动参数精确解的一种计算方法。分析得出,悬点的上、下死点位置不是常规认为的 180°和 360°曲柄转角,通过计算模型的初始旋转角,确定系统结构的系数范围优化所建立的模型。通过计算悬点运动参数,并将仿真数据与实际数据对比,分析出在运动过程中悬点速度和加速度方向和大小都在变化,并且空载时悬点位移的要高于有负载时悬点位移。

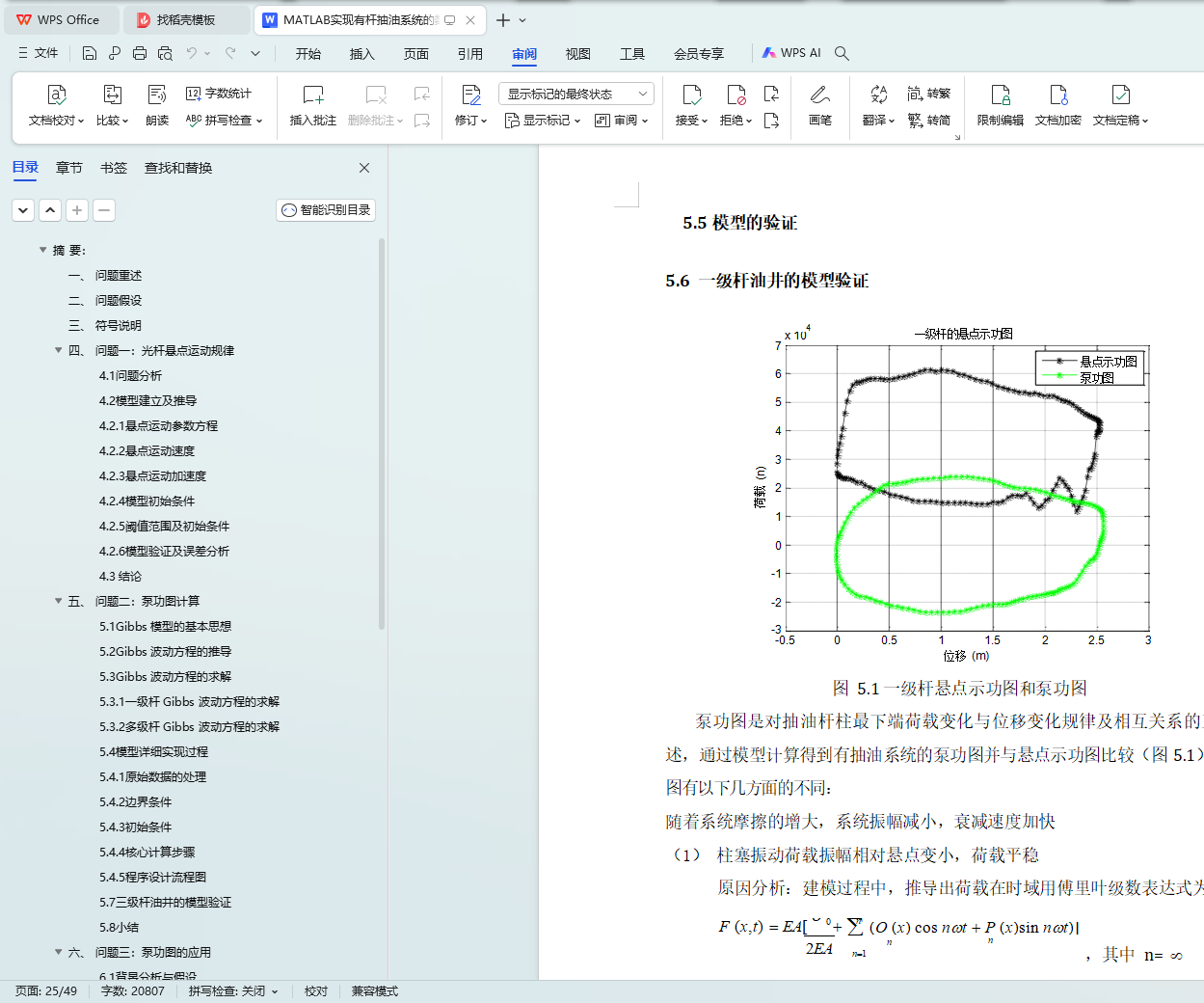

问题二:结合参考文献建立了泵功图的 Gibbs 模型,详细推导和讨论了悬点示功图转化为泵功图的过程,明确的给出了原始数据的处理方法,边界条件和初始条件的定义和物理意义,并用 Matlab 编程语言对模型进行了实现,绘制了完整的程序设计流程图。最后利用题目附件提供的油井参数和悬点示功数据,分别计算和绘制出两口油井的悬点示功图和泵功图,并对结果分别在数学和物理层面上进行了分析,得到两个主要结论:数学上由于傅里叶级数的有限截断会对高频分量进行滤波,泵功图曲线相对于悬点示功图会更为光滑,物理上由于抽油杆受摩擦阻力的影响,泵功图相对于悬点示功图会整体向左下方产生一定距离的平移。

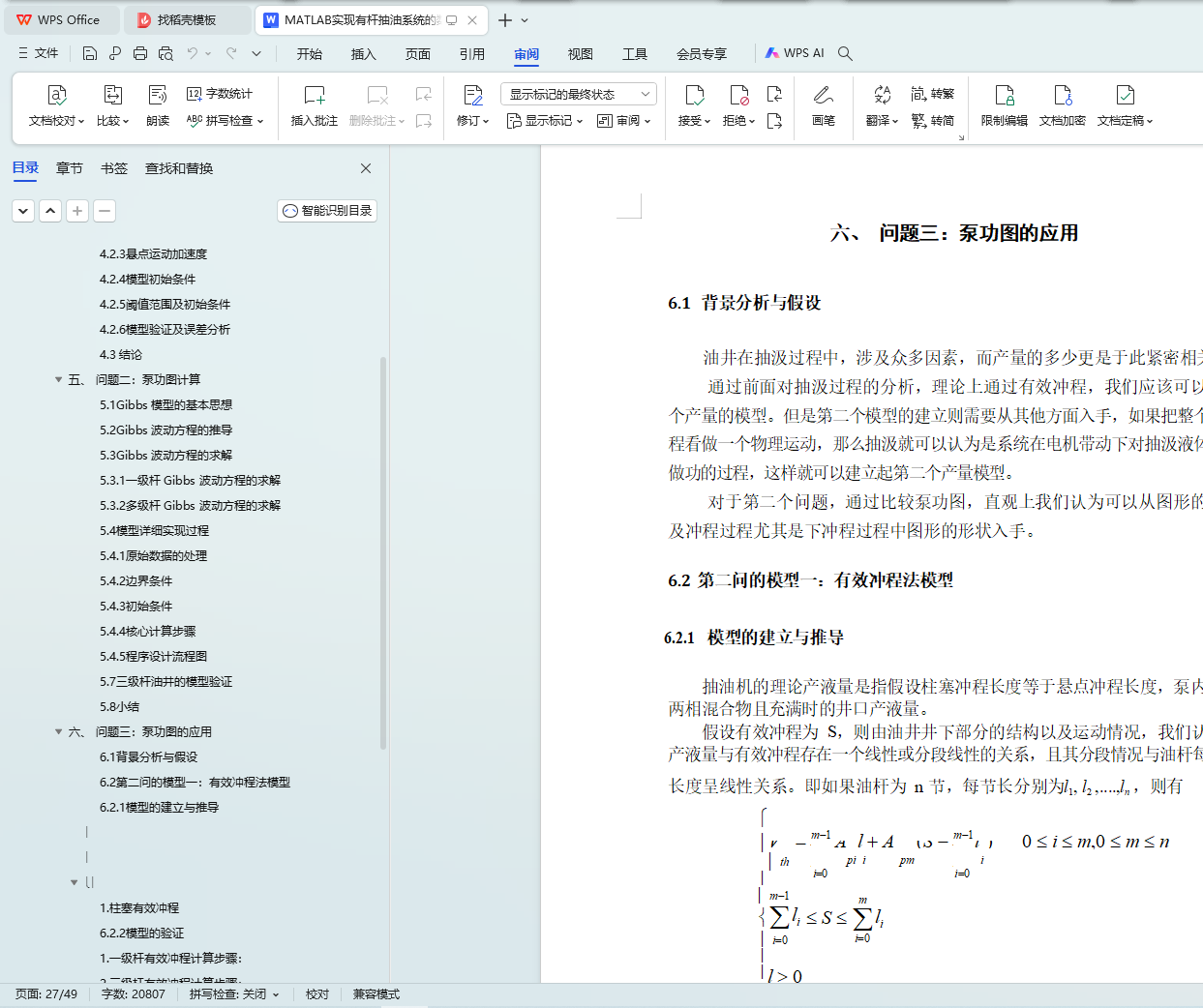

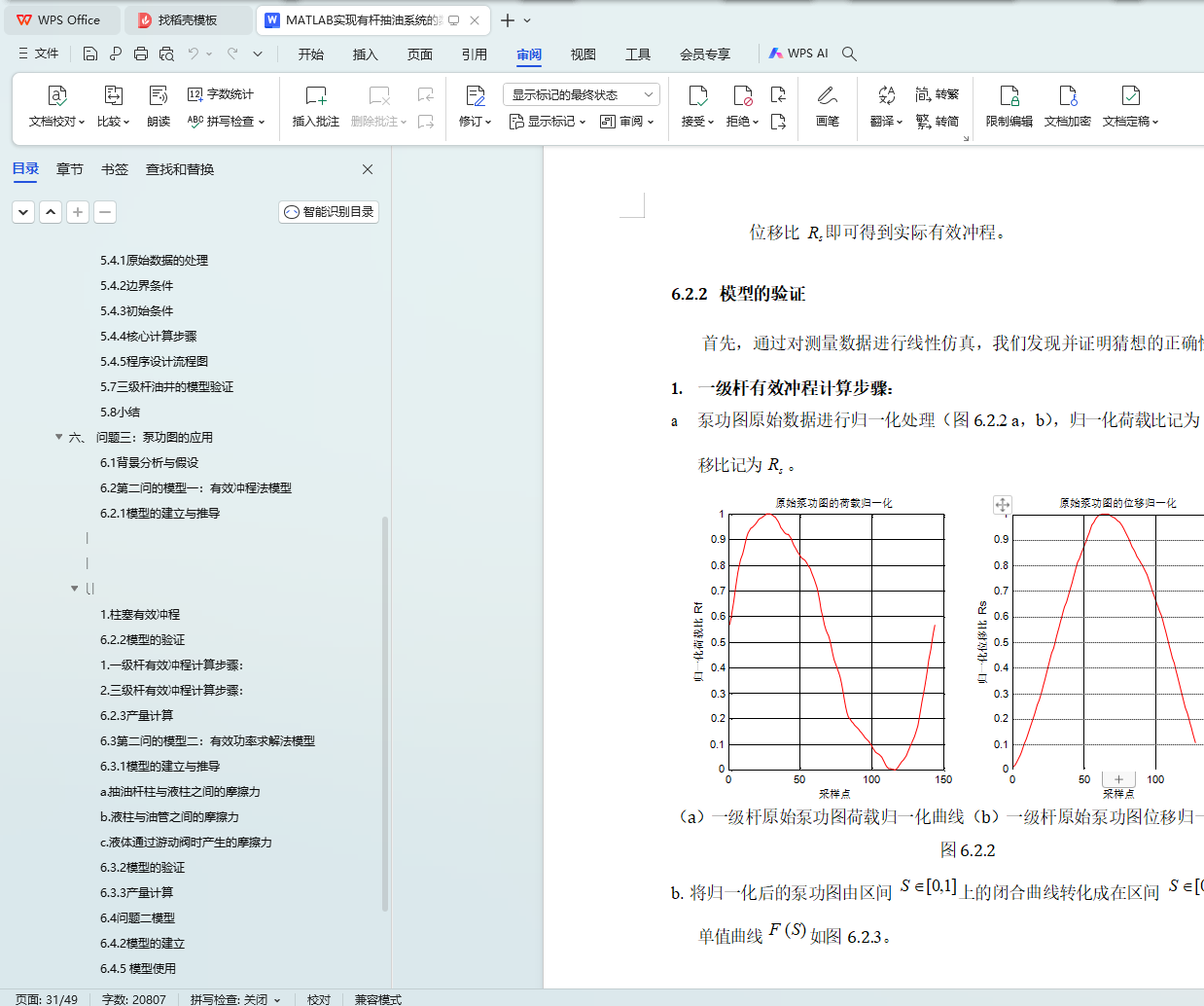

问题三:对于第一小问,结合问题二获得的泵功图,建立了两个不同的模型。

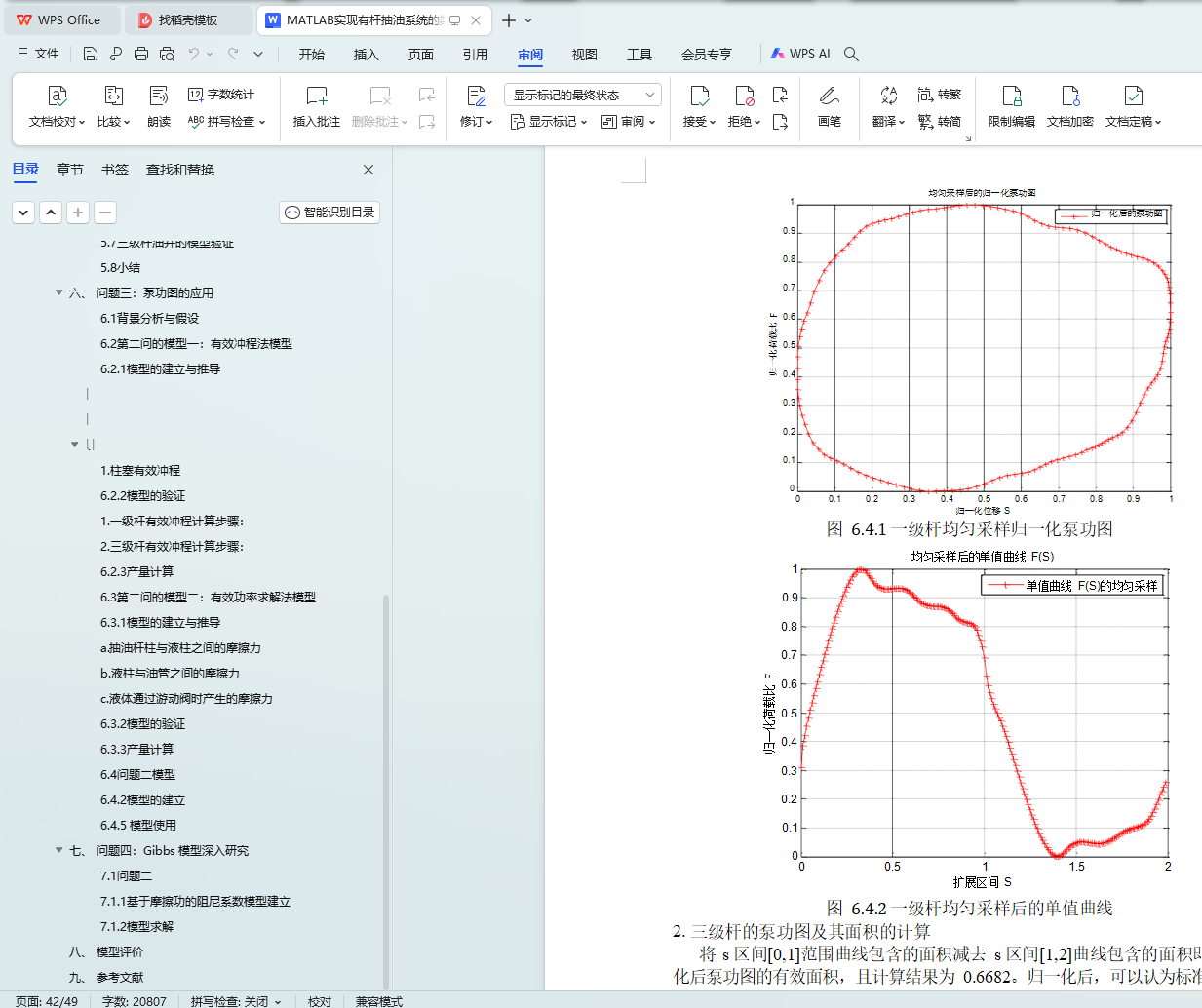

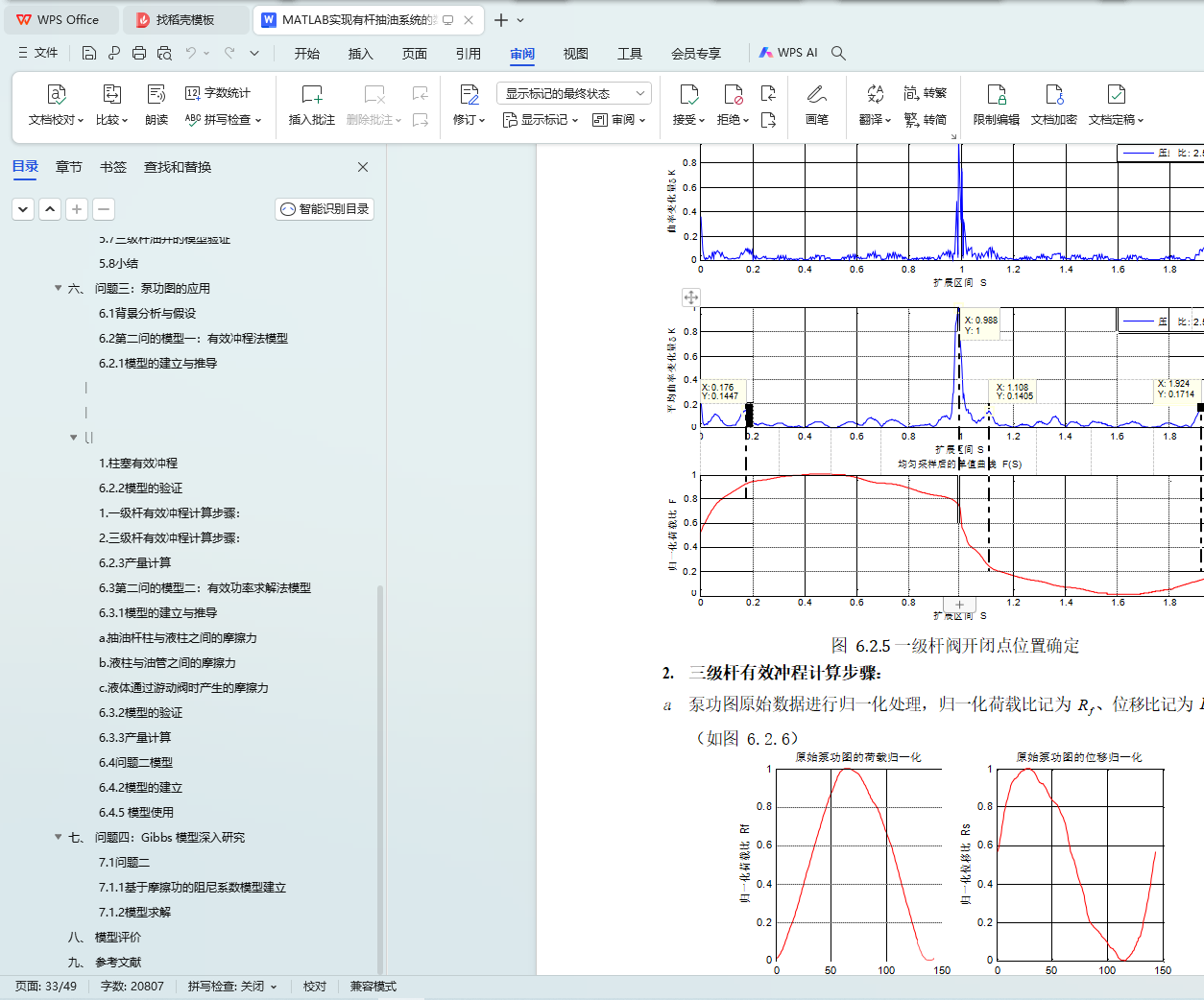

模型一是通过泵功图计算出有效冲程,利用有效冲程和题目附件数据估算出两口油井的日产油量,其中有效冲程的确定是通过分析固定阀和游动阀在一个冲程周期内的打开和关闭情况来确定。模型二是通过能量守恒原理,根据计算采油机械的做功与抽汲过程克服摩擦力做功和对混合液体做功总和相等构建模型,同样利用编程实现计算出两个不同油井的日产量。对于第二小问,通过对标准泵功图和实际泵功图在图形面积和图形曲率的情况,建立了判别泵功图是否充气的模型, 利用该模型判断了不同阀值下两口井是否充气的可能性,一级杆油井有气体的可能性比较小,而三级杆油井有气体的可能性比较大。

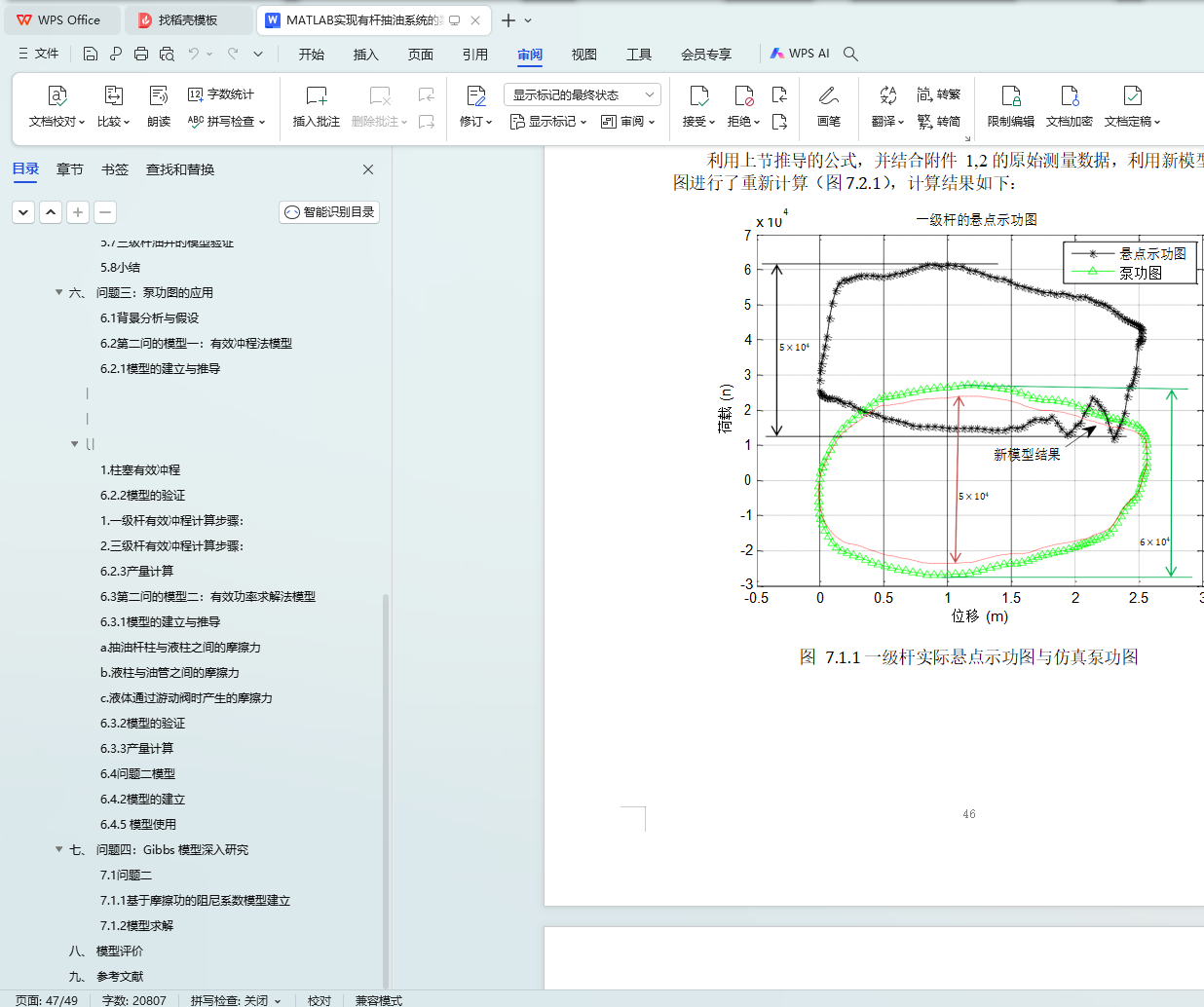

问题四:针对阻尼系数的计算问题,论文从方程本身和原始数据出发,结合题目附件 1,2 的泵深等数据,利用摩擦功的计算来确定阻尼系数。在实现过程中, 对阻尼系数 c 的计算进行了详细的理论推导,获得了最终的计算表达式。此外, 利用本模型对问题二重新计算,计算结果的比较表明,基于本模型的计算结果相对原始模型,能更好的保持原始数据的荷载差,更贴合实际物理意义,更能完整的反应实际情况。

关键字:有杆抽油,图解法,有效冲程,Gibbs,示功图,泵功图,能量守恒, 摩擦功,阻尼系数

目录

4.1 问题分析 5

4.2 模型建立及推导 6

4.2.1 悬点运动参数方程 6

4.2.2 悬点运动速度 7

4.2.3 悬点运动加速度 8

4.2.4 模型初始条件 8

4.2.5 阈值范围及初始条件 8

4.2.6 模型验证及误差分析 10

5.1 Gibbs 模型的基本思想 12

5.2 Gibbs 波动方程的推导 12

5.3 Gibbs 波动方程的求解 14

5.3.1 一级杆 Gibbs 波动方程的求解 14

5.3.2 多级杆 Gibbs 波动方程的求解 16

5.4 模型详细实现过程 17

5.4.1 原始数据的处理 17

5.4.2 边界条件 18

5.4.3 初始条件 18

5.4.4 核心计算步骤 18

5.4.5 程序设计流程图 20

5.5 模型的验证 21

5.6 一级杆油井的模型验证 21

5.7 三级杆油井的模型验证 22

6.1 背景分析与假设 23

6.2 问题一有效冲程法模型 23

6.2.1 模型的建立与推导 23

6.2.2 模型的验证 27

6.2.3 产量计算 31

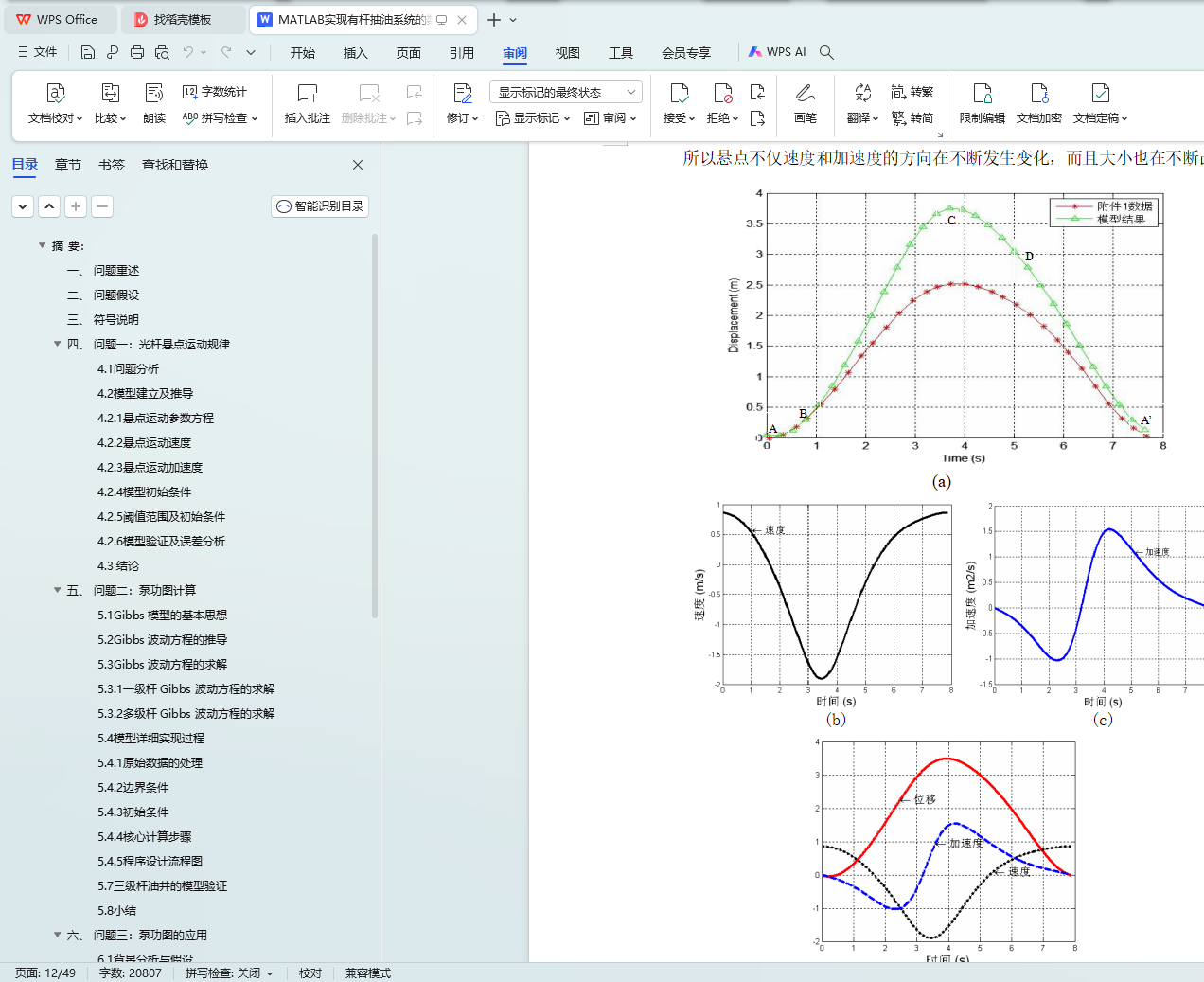

6.3 问题一有效功率求解法模型 32

6.3.1 模型的建立与推导 32

6.3.2 模型的验证 36

6.3.3 产量计算 36

6.4 问题二模型 36

6.4.1 模型的推导 36

6.4.2 模型的建立 37

7.1 问题二 40

7.1.1 基于摩擦功的阻尼系数模型建立 40

7.1.2 模型求解 43